Apolonia : histoire de femmes

Echo & Narcisse, 300 × 150 cm, huile sur lin, 2018. Courtesy of the artist and The Pill, photo : Ridvan Bayrakoglu

Les femmes d’aujourd’hui se mêlent chez Apolonia à celles que d’autres ont peintes par le passé, dans un fil ininterrompu où l’on retrouve notamment figures revisitées, visages aimés et la peintre elle-même. À travers ses toiles, les femmes se passent le flambeau et s’inscrivent dans un dialogue de force, de fragilité et d’amour face aux défis du monde.

Tu peins beaucoup d’autoportraits…

Oui, c’est aussi une facilité. Même stylisé en tant qu’allégorie, l’autoportrait est un exercice classique dans l’histoire de la peinture. J’en fais moins maintenant. C’est aussi très violent pour soi parce que c’est quelque chose d’intérieur, tu te peins toi-même, même si tu te peins dans tous les tableaux.

Portia a été un autoportrait important pour moi. C’est une reprise d’un tableau d’Elisabetta Sirani, une peintre célèbre de son vivant. Elle s’est représentée elle-même. Portia est une reine dans un pays en guerre. Son mari et la cour ne lui communiquent pas les secrets de guerre car c’est une femme et elle pourrait parler en cas de torture. Portia s’entaille la jambe et la laisse s’infecter puis retourne voir son mari pour lui dire que sa jambe est prête à être amputée et qu’elle a souffert dans le silence.

Ce tableau était une allégorie de la peintre Elisabetta Sirani : elle savait qu’une fois morte, elle serait réduite à l’oubli. Elle a eu raison puisqu’on la connaît peu aujourd’hui. Il a fallu 500 ans pour qu’on ressorte des oubliettes Artemisia par exemple.

Ce rapport à la femme qu’on musèle ou qu’on laisse de côté est une dimension importante dans ton travail ?

Oui. Artemisia, la fille du grand peintre Gentileschi, passait son temps dans l’atelier de son père. Les ateliers à l’époque, c’était comme l’industrie du cinéma aujourd’hui. Beaucoup de gens y travaillaient avec des rôles spécifiques. Il fallait broyer des pigments pendant des années avant d’avoir le droit de toucher à la toile, et les tableaux se faisaient à plusieurs.

Gentileschi demande à un confrère de former sa fille de 13 ans pour qu’elle devienne peintre. Le confrère la prend dans son atelier et la viole de la façon la plus terrible. Elle rentre en sang, son père demande que justice soit faite. C’est Artemisia que l’Inquisition décide de punir en lui broyant les mains. Elle est recueillie par sa famille et soignée, et réussit plus tard à peindre.

C’est une histoire scandaleuse, extrêmement médiatisée à l’époque. Artemisia est devenue une peintre très connue qui a peint beaucoup de tableaux de vengeance où elle décapite des hommes avec des Judith…

Donc, avec ce tableau de Portia, j’ai voulu faire le parallèle entre Elisabetta Sirani, Artemisia et humblement avec moi-même. Pour moi, c’est d’actualité, en écho avec le féminisme.

Portia, 195 x194 cm, huile sur toile, 2017. Courtesy de l’artiste & The Pill

Une telle histoire a forcément une résonance encore aujourd’hui…

Oui, ça touche tout le monde. L’industrie et la mode se sont approprié le féminisme. De saison en saison, la mode utilise des symboles et on parle d’une chose jusqu’à la prochaine saison. On en a beaucoup parlé dernièrement comme avec MeToo, mais pour moi, ça a toujours été important. Et pas uniquement l’aliénation du corps des femmes, mais aussi celle de leur identité. Je suis forcément concernée en tant que femme.

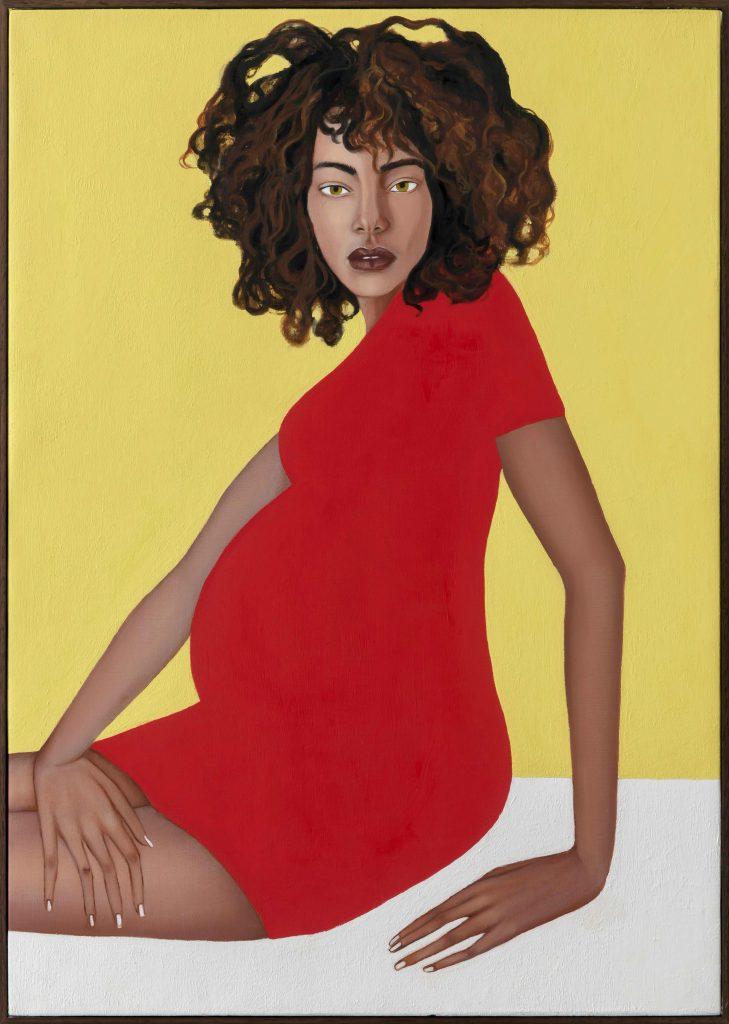

Souvent, chez toi, les visages sont plus sculptés, le corps déjà moins, sur des fonds en aplats parfois géométriques…

C’est vrai que finalement je peins des femmes avec un corps, mais elles n’en ont peut-être pas vraiment, c’est une belle observation. C’est pour ça qu’elles peuvent être nues sans être des objets sexuels. Par exemple, sur la reprise du Sommeil de Courbet, il n’y a pas toute cette chair, la cellulite : chez Courbet, c’est très charnel, alors que mes tableaux sont beaucoup plus synthétiques et les corps sont synthétisés aussi, oui.

Pour que les visages apparaissent encore mieux ?

Ce n’est pas vraiment réfléchi : j’aime peindre les visages, c’est la personnalité qui ressort de là et je les représente avec mon écriture. C’est vrai que les visages sont synthétisés aussi, mon style est naïf d’une certaine façon. Je peux aussi pousser le portrait plus loin, mais il n’y aura pas la petite lueur blanche dans les yeux ou d’autres effets : on reste dans quelque chose de plat.

Dina, 92 x 65 cm, huile sur toile, 2019. Courtesy de l’artiste & The Pill

Et les fonds ? Tes personnages sont mis en valeur… dans un espace clos ?

Il y a un semblant d’espace et même quand elles sont dans une pièce, il y a des fenêtres bouchées et sans horizon. Ce sont des espaces métaphysiques, mentaux, comme dans la peinture d’icônes ou les façons de peindre d’avant l’apparition de la photographie. Dans les tableaux en extérieur aussi il y a un morceau d’abstraction, et même quand j’évoque des arbres, on n’est toujours pas dehors.

On est juste dans l’évocation ?

Oui.

Derrière les couleurs des fonds, souvent vives, qu’y a-t-il ?

Je peins à huile et je crois vraiment à la puissance du pigment. Il n’est pas enfermé dans une base vinylique acrylique. Les hommes parcouraient des kilomètres pour trouver de l’ocre et écrire des choses religieuses et spirituelles dans les caves. Certains mouraient en chemin, se faisaient attaquer par des bêtes.

On a une attirance physique pour le pigment. C’est un élément de la nature, et je pense qu’on est nature (même si certains n’ont plus cette attirance physique envers un jaune citron ou un vermillon).

Le pigment est vivant ?

Il est vivant. Dans l’huile, chaque pigment réagit différemment, et si la peinture existe encore aujourd’hui après tant de siècles, c’est parce qu’elle est constamment en réaction avec l’atmosphère. Si on filme un tableau au Louvre, on voit les toiles se tendre et se détendre constamment. Plus je travaille le cadmium, plus il devient puissant. Je n’ai pas besoin de dessiner autre chose autour de mes personnages. Ils sont déjà dans un espace mental habité.

Et puis autre chose est arrivé. J’ai été victime d’un feu il y a longtemps et certaines de mes pièces ont brûlé. Après ça, j’ai recouvert les quelques tableaux intacts en gris. À cette époque-là, j’étais intéressée par le gris : il me semblait qu’il contenait toutes les nuances de pigments. C’était comme si j’avais mis une chape de béton sur ce passé. Après ce feu, mon écriture a changé. Je pense que j’ai peut-être fait du rangement dans ma peinture.

Tu as eu l’impression que c’était comme garder l’essentiel ?

Plus ça va, plus je vais vers quelque chose de minimal. Je suis en train de trouver un juste équilibre : il y aura toujours dans ma peinture des choses synthétiques et découpées de l’ordre de l’espace mental mélangées avec d’autres choses plus organiques, notamment sur les grands formats.

Marine & Max, 92 x 65 cm, huile sur toile, 2019. Courtesy de l’artiste & The Pill

Parle-nous de ton rapport avec ton sujet et son échelle…

Je peins des personnes à une taille que je peux m’approprier, c’est une espèce de face-à-face avec les personnages, comme tous les peintres qui peignent des gens. Mais ce n’est pas l’échelle 1 que je recherche, c’est plutôt de pouvoir embrasser le personnage et l’appréhender.

J’ai tendance à peindre des femmes très minces et je le regrette. J’essaye de leur donner plus de corps. Je pense que c’est aussi lié à la mort de ma meilleure amie l’année dernière : depuis, les personnages que j’ai peints sont devenus de plus en plus maigres, parce qu’elle n’avait plus de corps. Je n’ai pas envie de divulguer cette image du corps maigre.

Dans quel état d’esprit peins-tu ?

Je peins tous les jours. Les premières heures, je ne sais pas ce que je fais, je n’y arrive pas : tous les jours il y a cette espèce de crise, l’acte de peindre est difficile. Une fois que je suis lancée, beaucoup de pensées négatives me traversent. Ça me prend dans le dos, et le soir j’ai des nœuds douloureux, il y a les produits toxiques aussi… Et puis toujours un fond sonore.

Je me suis rendu compte que tous les peintres ressentent ça. La répétition amène aussi cette transe. Quand on est artiste et qu’on peint, c’est parce qu’on n’a pas le langage des mots, on cherche un autre langage.

Galice, 92 x 65 cm, huile sur toile, 2019. Courtesy de l’artiste & The Pill

Il y a dans ta peinture ce que tu vis, parfois tes voyages, qui t’aident à comprendre tes sujets, et ce que tu montres publiquement ?

Il n’y a pas de dichotomie entre vie privée et travail. Je suis franco-polonaise, j’ai grandi au Danemark. Quand j’ai voyagé, ce n’était jamais en tant que touriste mais pour aller voir les gens que je connaissais et ma famille. D’ailleurs, pour comprendre quelqu’un, il faut parler sa langue, donc ça va même plus loin que le voyage.

Mais maintenant que j’ai compris qu’on a détruit toutes nos ressources sur cette terre, il faut que j’arrête de voyager car finalement tout ça semble moins important : je me demande même à quoi ça sert de peindre encore quand il ne restera personne pour voir nos tableaux…

Tu penses beaucoup à cela ?

J’ai un ami qui est expert en catastrophes à qui j’ai demandé ce que je pouvais faire. Il m’a répondu que la seule chose à faire maintenant était d’accepter le mal qui a été fait, car on ne reviendra jamais en arrière, et d’ouvrir les frontières.

Puisque tu parles de voyage, je pense peindre un tableau comme les grands tableaux d’Histoire, de ce moment où les gilets noirs ont marché sur le Panthéon. Le titre de leur communiqué était “Debout les morts”. Pour moi, ça fait sens aujourd’hui de faire un tableau comme celui-là. Donc, au fond, je n’ai plus besoin de voyager.

Je suis en train de faire une reprise de La Guerre du Douanier Rousseau. Il n’est jamais parti de chez lui et il avait cette vision exotisante. Ce tableau représente une fille indigène sur un cheval noir qui tue des hommes blancs. Et moi je représente un de mes amours, une féministe antiraciste basée au Danemark dont la revue, Marronnage, décolonise le langage danois.

Laura Na, 92 x 65 cm, huile sur toile, 2019. Courtesy de l’artiste & The Pill

Donc tu es partie de ce tableau de Rousseau, et aujourd’hui, que dit celui qui est en cours ?

On a élaboré le tableau toutes les deux : “Vengeance juste”. Némésis tient dans chaque main un fléau et une dague. Son cheval est celui de Jeanne d’Arc. Dessous, ce sont des corps d’hommes blancs, certains dont les postures sont reprises du Radeau de la Méduse, et d’autres qui sont les mêmes que dans le tableau du Douanier Rousseau.

Comme tous mes personnages, c’est aussi une personne identifiée, Laurana, qui essaye de se venger contre le racisme qu’elle subit au quotidien. Je pense que c’est vraiment d’actualité.

Propos recueillis par Dorothée Saillard

Galerie The Pill, Istanbul : http://thepill.co

Instagram : @thepillofficial

Articles liés

“Riding on a cloud” un récit émouvant à La Commune

A dix-sept ans, Yasser, le frère de Rabih Mroué, subit une blessure qui le contraint à réapprendre à parler. C’est lui qui nous fait face sur scène. Ce questionnement de la représentation et des limites entre fiction et documentaire...

“Des maquereaux pour la sirène” au théâtre La Croisée des Chemins

Victor l’a quittée. Ils vivaient une histoire d’amour fusionnelle depuis deux ans. Ce n’était pas toujours très beau, c’était parfois violent, mais elle était sûre d’une chose, il ne la quitterait jamais. Elle transformait chaque nouvelle marque qu’il infligeait...

La Croisée des Chemins dévoile le spectacle musical “Et les femmes poètes ?”

Raconter la vie d’une femme dans sa poésie propre, de l’enfance à l’âge adulte. En découvrir la trame, en dérouler le fil. Les mains féminines ont beaucoup tissé, brodé, cousu mais elles ont aussi écrit ! Alors, place à leurs...